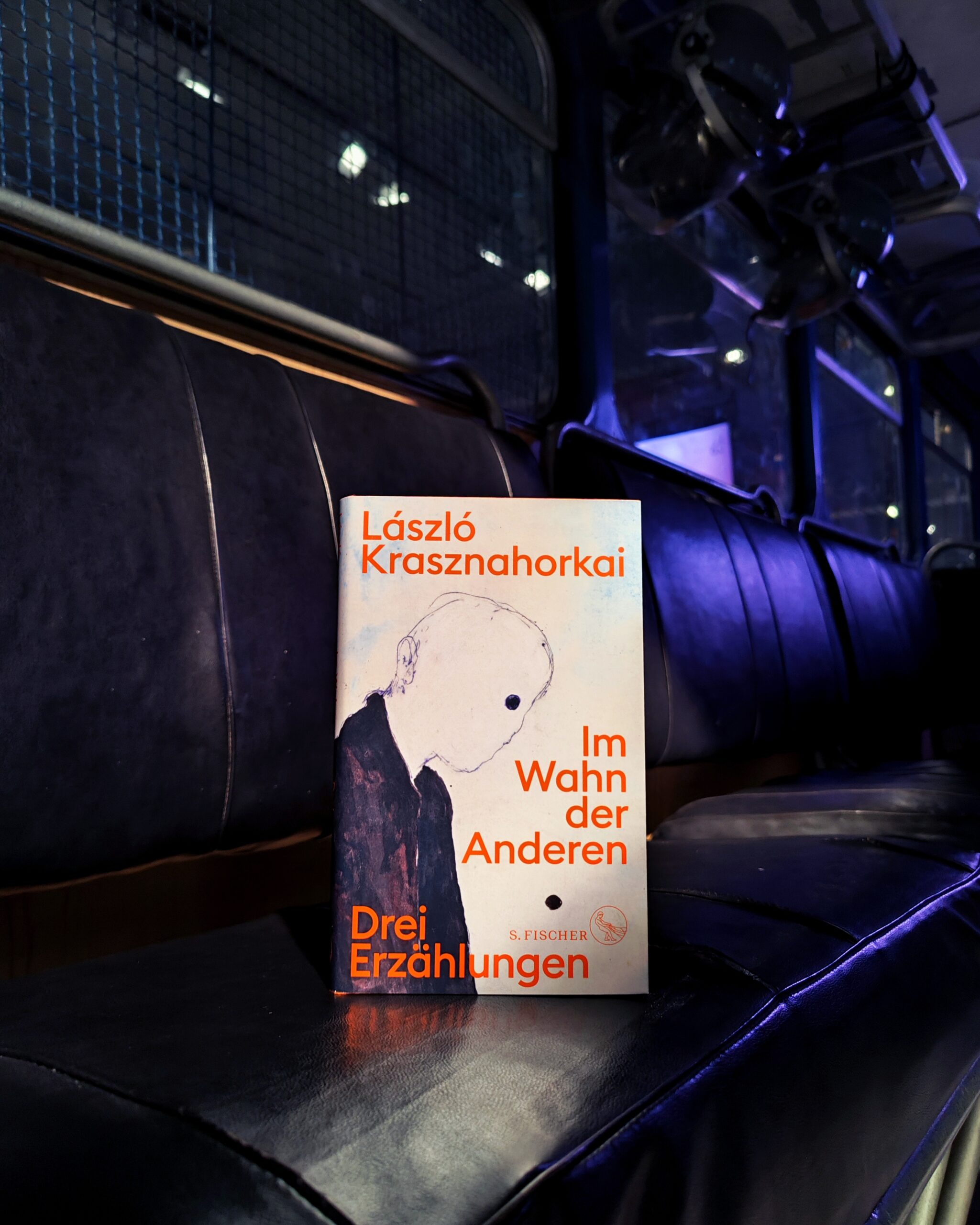

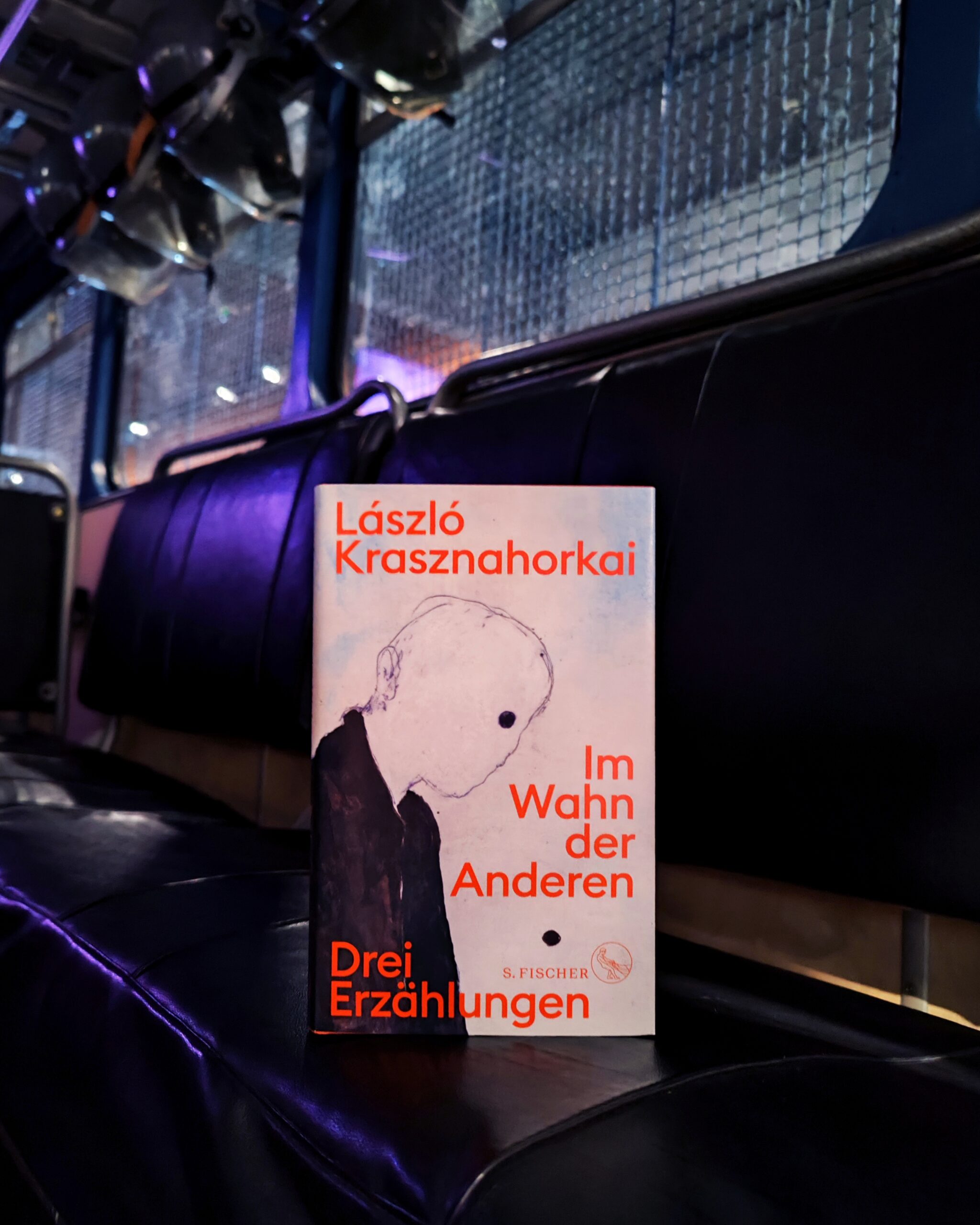

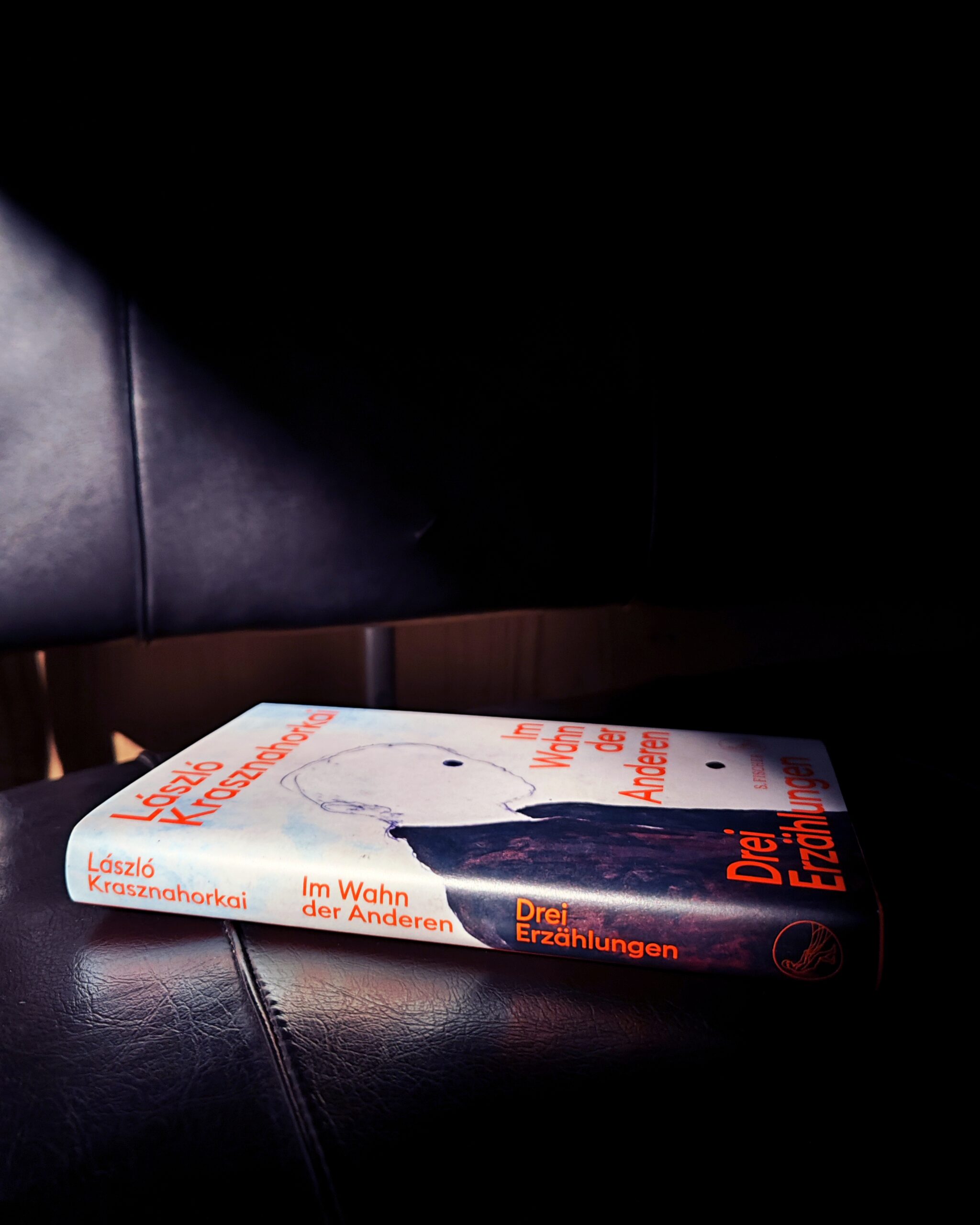

Aber egal, gehen wir weiter, der Reihe nach, denn wenn ich mich richtig erinnere, aber ich erinnere mich nicht richtig, ja, ich erinnere mich gar nicht, egal, sagen wir, ich erinnere mich zumindest ein bisschen, an die interessanten Dinge, die großen Dinge, die wirklich wichtigen Dinge, und so eine Veranstaltung mit dem ungarischen Nobelpreisträger László Krasznahorkai, die kann man nun wirklich als ein wichtiges Ding bezeichnen, nicht?, da sind wir doch d’accord?, also ich denke schon, und Sie können mir hier ja ohnehin nicht widersprechen, das liegt in der Natur der Sache, also 1:0 für mich, aber ich werde mir nichts darauf einbilden, sondern hier einfach weiterschreiben, das gehört zu meinem Job, und was gesagt gehört und woran ich mich erinnere, na, das sind die zwei Veranstaltungen mit Krasznahorkai, die ich in den vergangenen Jahren in Wien besucht habe, und ich würde und werde auch noch weitere besuchen, so sich die Gelegenheit bietet, denn diese Veranstaltungen sind immer eine große Freunde und ich rate dringend dazu, diesem Autor zuzuhören, so Sie die Möglichkeit haben, also abgesehen von der Lektüre seiner Bücher natürlich, aber das haben Sie sich ja ohnehin gedacht, denn wenn Sie diesen Text hier lesen, sind Sie ja schließlich kein Doofchen, auch darauf können wir uns wohl einigen, und so kehre ich also zurück zu Krasznahorkai, den ich heimlich „Prinz der Dunkelheit“ nenne, und auch „Meister der Apokalypse“ kam mir schon über die Lippen, wobei ich allerdings vermute, eigentlich denke, ja ziemlich genau weiß, dass ich nicht die einzige Person bin, die das sagt oder meint, das ist ja quasi Common Sense, denn es sind düstere Texte, die der Autor seinem Publikum seit Mitte der 80er Jahre auftischt, und zum Glück wird er nicht müde, dies auch weiterhin zu tun, obwohl er neulich im Literaturmuseum damit kokettierte, immer nur EIN EINZIGES Buch habe schreiben wollen und dann … Schluss, finito, aus die Maus, eins reiche doch nun völlig, dachte der junge Autor, und dieses eine Buch lag mit dem „Satanstango“ aus dem Jahr 1985 dann ja bereits vor, nur habe er leider den Fehler gemacht, sich den eigenen Roman irgendwann nochmal genau durchzulesen, und da habe er dann doch Verbesserungsbedarf gesehen und dann musste eben ein weiteres Buch her und dann noch eins und immer so weiter, man kann es sich vielleicht vorstellen, eine reine Zumutung sei das für ihn, dieses Weiterschreiben, und nicht nur für ihn, seine Leserinnen und Leser, die müssten ja gewissermaßen mitleiden, denen bliebe nichts erspart, ist dann eben so, aber ganz ehrlich, ich persönlich werde mich nicht beschweren, obwohl ich das grundsätzlich gerne tue, Ihnen wird ja, so Sie hier ab und an reinschauen, aufgefallen sein, dass ich mich oft und gerne beschwere, doch in diesem Fall möchte ich das tunlichst vermeiden, da ich mich über jedes neue Buch von Krasznahorkai freue, diese fordernden, aufregenden, angenehm verschrobenen Bücher, ich kenne längst nicht alle, die ich freilich auf Deutsch lese, denn wer beHERSCHT schon das Ungarische?, also ich gewiss nicht, und so muss und darf ich zu den Übersetzungen greifen, die seit einiger Zeit von Heike Flemming besorgt werden – doch auch frühere Übersetzer:innen wie Hans Skirecki oder Christina Viragh möchte ich nennen, denn alles andere wäre unvernünftig –, und wie sie das macht, die Flemming, denn auf sie beziehe ich mich hier, da ich im Folgenden vornehmlich über den Erzählband „Im Wahn der Anderen“ (S. Fischer Verlag, 2023) sprechen werde, also eigentlich bin ich schon mittendrin, was Ihnen womöglich noch gar nicht aufgefallen sein wird, konkreter wird’s dann auch erst später, Sie müssen sich also noch ein wenig gedulden, aber das schaffen Sie schon, ich glaube fest an Sie, zurück also zu Flemming, von der ich gerade sprach, also wie sie das macht, diesen Autor zu übersetzen, das ist mir völlig schleierhaft, und mann muss sich diese Texte eigentlich nur laut vorlesen, da bemerkt man dann recht schnell, wie unglaublich rhythmisch und melodisch die sind, nicht so wie mein billiger Abklatsch hier, das müssen Sie mir wirklich glauben, also ich spiele hier nur rum, das hat mit der Arbeit von Krasznahorkai/Flemming reichlich wenig zu tun, und der ungarische Autor erwähnt sie oft selbst, die Kunst seiner Übersetzerin, denn in der deutschsprachigen Ausgabe sei ja kein einziger Satz von ihm, das müsse man immer mitbedenken, das dürfe man nicht vergessen, und ich finde das richtig und wichtig, dass er das bei Veranstaltungen selbst sagt, da dieser Umstand mitunter unerwähnt bleibt, Flemming hat also diese ewig langen Sätze Autors übersetzt, die liebt er, also er liebt diese Sätze mit reichlich Kommata und Gedankenstrichen, aber mit SEHR wenigen Punkten, denn die Welt und alles um uns herum, das sei doch ein Kontinuum, warum dann also Punkte setzen, also gut gut gut, daher entscheide also auch ich mich, hier nur einen Satz zu formulieren, das liegt ja auf der Hand und wer braucht schon Punkte oder Absätze, die lenken vom konzentrierten Lesen ab und auch Sie werden schon bemerkt haben: Mannomann, ich bin ja voll bei der Sache und lese diesen Text mit ganzer Hingabe; na das habe ich mir gedacht und so soll es ja auch sein oder nicht?, was bzw. wer hingegen Probleme bereitet, das ist das System, also WordPress, sprich die Webseite, in die ich diesen Text und die paar Photos einfüge, die ich in Danzig gemacht habe, was man ihnen freilich nicht ansieht, aber lassen Sie es sich gesagt sein, die Bilder entstanden im vergangenen Jahr auf einer Reise in die polnische Stadt an der Ostsee, gemacht habe ich sie im Europäischen Zentrum der Solidarność, da stand eine ausgemusterte Polizeiwanne in der Gegend herum und da habe ich mir gedacht: Na da steig ich doch ein und mach ein paar Bilder, gibt ne gute Atmosphäre, hat man nicht alle Tage, hängen ja sogar noch Polizeihelme drin und wenn man so richtig dem Wahn verfällt, dann wird man doch auch abgeführt und abgeholt und weggesperrt und das macht so eine Polizei doch im Zweifelsfall?, na ich meine schon;

ich komme also zurück zu diesen langen Sätzen, ich versuche mich darin, obwohl mir meine Webseite bei jedem GOTTVERDAMMTEN Beitrag per Ampelsymbol erklärt, dass meine Texte nicht leser:innenfreundlich genug sind, denn die Leser:innen, die wünschen sich ausschließlich Hauptsätze, möglichst kurz eben, solche Sätze seien schnell und gern gelesen, lange Sätze mit vielen Satzzeichen eben nicht, obwohl ich es in der Vergangenheit sogar schon mehrfach hinbekommen habe, auf dieser verschissenen Ampel die Farbe Gelb zu erzielen, wiewohl ich natürlich gar nicht gezielt habe, das war stets reiner Zufall, allerdings gibt es auch noch eine zweite Ampel, die die SEO, also die Suchmaschinenoptimierung bewertet und da lande ich, Sie können es sich schon denken, wirklich immer immer immer beim Rot, stets leuchtet das Rot und warnt mich, dass meine Texte und Bilder und meine ganze Webseite und damit Existenz von keiner Seele gefunden werden, mich gibt es also de facto gar nicht, können Sie sich vorstellen, überhaupt nicht zu existieren?, aber jammern hilft ja bekanntlich auch nichts, stattdessen könnte ich also auch mal über das Buch reden, um das es hier zu gehen scheint, und dieses Buch heißt „Im Wahn der Anderen“ und stammt von einem Autor namens László Krasznahorkai, es sind drei Erzählungen in seinem Buch enthalten, womöglich kann man diese Erzählungen auch Novellen nennen, das Internet ist sich hier etwas unschlüssig, und ich bin es ja sowieso, jederzeit, aber drei Texte sind es, und diese Texte bestehen aus sehr wenigen Sätzen und verhandeln alle eine Art Wahn/-sinn, sind sonst aber doch recht verschieden, möchte ich meinen und ich meine viel, wenn die Sätze lang sind, und hier haben wir es mit sehr langen Sätzen zu tun, ich erwähnte es bereits, die erste und kürzeste Geschichte des Bandes also trägt den Titel „Animalinside“ und wird von Bildern des deutschen Malers Max Neumann begleitet, der uns später nochmals begegnen wird, nur „begleiten“ ist hier ganz klar der falsche Begriff, denn ich habe den Eindruck, dass Bilder des in Saarbrücken geborenen Künstlers die Grundlage der einzelnen Kapitel bilden und man braucht schon eine Weile, um sich hier einzufinden, denn der Texte ist wohl der sperrigste in der Runde und bis zum Schluss ist nicht ganz klar, in welcher Horrorfantasie man sich hier befinden mag, denn beschrieben wird ein unheilvolles Wesen, kein Tier, aber tiernah, unfassbar und unsichtbar, gefährlich und mordlustig, und dieses ungeheuerliche und, Sie verzeihen, kafkaeske Wesen erzählt sich hier nicht nur selbst selbst, es wendet sich auch an seine Feinde, die Menschen, denn das Urteil über euch ist gefällt, ihr verdient die Erde nicht, so steht es im Urteil, ihr habt euer Glück auf Erden verspielt, so steht es im Urteil, ihr habt euch als der Erde nicht würdig erwiesen, und konsequenterweise ist am Ende dann auch alles hin und zerstört und abgebrannt und ausgelöscht; diese „Auslöschung“ aber ist eine willkommene Überleitung zum zweiten Text des Bandes, denn wenn man in der ersten Novelle Franz Kafka als literarischen Paten ausmachen möchte, dann ist es hier aufgrund der fantastischen Hass- und Schimpftiraden wohl Thomas Bernhard, gleichsam wird es nicht überraschen, dass mir der Titel „Kleinstarbeit für einen Palast“ schon aus egoistisch-selbstverliebten Gründen nicht unsympathisch ist, na ist doch klar, fühle ich mich doch direkt angesprochen bzw. benannt, aber auch wenn diese irrwitzige Erzählung nicht den „Palast“ im Titel führen würde, wäre sie mir die liebste im Buch, vorab muss ich mich indes berichtigen bzw. sollte festgestellt werden, dass Bernhard beileibe nicht der einzige Autor ist, auf den sich Krasznahorkai hier bezieht, und vielleicht liegt das bei einem Text über einen schrulligen New Yorker Bibliothekar auch auf der Hand, denn natürlich denkt man hier sofort an Jorge Luis Borges und Danilo Kiš und allerhand andere Autor:innen, die sich mit Archiven, Bibliotheken oder dem Lesen überhaupt beschäftigt haben und das waren ja doch einige, also all diese Schriftsteller machen es sich auf die eine oder andere Art in diesem Text gemütlich, auch wenn es nur drei vier Künstler sind, die der Text konkret beim Namen aufruft,

und das beginnt freilich schon mit dem Protagonisten, der herman melvill heißt, also FAST wie der bekannte Autor von „Moby Dick“, es fehlt nur ein „e“ am Ende, aber warum man den Guten klein schreibt, bleibt ein Rätsel, vielleicht verweist die Schreibweise auf seinen Usernamen oder sein Login bei der New York Public Library, für die der Antiheld und Erzähler mit den Senkfüßen (nein nein, es sind keine Plattfüße) über 41 Jahre lang gearbeitet hat, dabei reichten ihm schon drei Monate, um das Gefühl zu entwickeln, die Bibliothek würde ihm allein gehören, ihm ganz allein, schnell verstand er sich als grimmiger Türhüter, kein Leser kann herein, kein Buch hinaus, das war der Traum, und natürlich musste das der Traum sein, zwangsläufig, denn er sprach und dachte für alle Bibliothekare, wenn er sprach und dachte: wir können und konnten keinen einzigen Leser leiden, für uns gab und gibt es zwischen den Lesern keinen Unterschied, die Leser sind alle gleich, sie stören, halten uns auf und hindern uns, und so erträumt sich dieser melvill eine Auf Ewig Geschlossene Bibliothek auf dieser verpfuschten Insel, also Manhattan (der verwirklichte Alptraum eines entfesselten Bösewichts), er irrt und sucht und schlendert und streift durch New York auf der Suche nach einem geeigneten Ort für eine solche Bibliothek, studiert Herman Melville und den Künstler Lebbeus Woods, letzteren hat er in einer Ausstellung im MoMa PS1 entdeckt, studiert auch Malcom Lowry, hört zwischendurch Béla Bartók, und gerät immer mehr in einen Strudel, verliert dabei seine Ehefrau und letztlich auch seine Anstellung in der NYPL, das hat man schon kommen sehen und vielleicht sieht man auch das Ende dieser Geschichte kommen, das hier trotzdem nicht verraten wird, denn wer wird denn alles spoilern, wenn doch eigentlich, d. h. in erster Linie und nachdrücklich gesagt gehört, dass man es hier mir wirklich großer, großartiger Literatur zu tun hat, die uns vor Augen führt, dass sich die ganze Wirklichkeit nur auf eine Weise betrachten lässt, als permanentes Zugrundegehen, als ununterbrochene Katastrophe, die Katastrophe ist die Realität, in der wir leben; und da reiht sich auch die dritte und letzte Erzählung des Bandes „Richtung Homer“ (der literarische Pate des Textes sollte damit klar sein) hübsch ein, die an der Adriaküste spielt, Orte wie Pula und Dubrovnik ansteuert, aber übersteuert ist hier vor allem der paranoide Protagonist, der sich von Mördern verfolgt sieht, diese aber gerade nicht sieht, sondern vielmehr spürt und vermutet, Mörder, die ihm wie Schatten ständig auf den Fersen sind, damit er sich immer bewusst war, was er für ein Leben hatte, dass sein Leben nichts anderes mehr war, als unter Verfolgung zu stehen, und sie ihm dieses Leben, seines, am Ende nehmen würden – wenn sie ihn einholten, der Text ist eine panische Fluchtbewegung, gleichsam ein Todesmarsch, der von einer eingespielten kleinen Band vorgetragen wird, ein Trio sozusagen, bestehend aus dem Schriftsteller László Krasznahorkai, dem Künstler Max Neumann sowie dem Musiker Miklós Szilveszter, der gespenstisch getriebene Percussion-Soli beigesteuert hat, die online abrufbar sind, und ich finde, das sollte man beim Lesen tatsächlich tun, hier werden gleich mehrere Sinne angesprochen, die Band spielt und der Protagonist flieht, besessen, manisch, pausenlos, die einzelnen Kapitel fokussieren Überlebensstrategien, Beobachtungen, Reisestationen, woher er kam, das wusste er selbst nicht, weil er überhaupt keine Erinnerungen hatte, nichts von dem, was er zurückgelassen hatte, hatte eine Bedeutung, für ihn existierte keine Vergangenheit, nur das, was gerade war, er war ein Gefangener des Augenblicks und rannte in diesen Augenblick hinein, flieht, stets in Küstennähe, immer weiter nach Süden, landet irgendwann auf der kroatischen Insel Korčula, weiter noch auf eine unbewohnte Insel, auf eine Toteninsel, und vielleicht sieht man das Ende dieser Geschichte bereits kommen, das hier trotzdem nicht verraten wird, denn wer wird denn alles spoilern, wenn doch eigentlich, d. h. in erster Linie und nachdrücklich gesagt gehört, dass man es hier mir wirklich großer, großartiger Literatur zu tun hat, die uns vor Augen führt, dass sich die ganze Wirklichkeit nur auf eine Weise betrachten lässt, als permanentes Zugrundegehen, als ununterbrochene Katastrophe, die Katastrophe ist die Realität, in der wir leben; und womöglich habe ich das bereits geschrieben, ich erinnere mich nicht richtig, ja, ich erinnere mich gar nicht, egal, doch setze ich direkte Zitate aus dem „Wahn der Anderen“ kursiv und überlege, ganz zum Schluss, natürlich zum Schluss, wie ich aus diesem Text, aus diesem Satz, aussteige, den ich nicht mit einem Punkt beenden möchte, daher vielleicht einfach drei davon nehme …