Der jugoslawische Autor Danilo Kiš (1935 – 1989) gehört zu denjenigen Autor:innen, von denen ich im Grunde jede Zeile lesen möchte. Ich empfehle ihn oft und gern, insbesondere seine Essays, Erzählungen wie Die Enzyklopädie der Toten oder sein bekanntestes Werk Ein Grabmal für Boris Dawidowitsch. Der jüngeren Generation ist dieser große europäische Autor nahezu unbekannt. Das hat auch damit zu tun, dass viele seiner Texte nicht mehr verfügbar sind. In einer günstigen Taschenbuchausgabe gibt es kein einziges seiner Werke. Im anlgo-amerikansichen Raum verhält es sich ähnlich, beklagt sein Biograph Mark Thompson, trotz bekannter Fürsprecher:innen wie Salman Rushdie, Joseph Brodsky oder Nadine Gordimer.

Aus den Literaturen Mittel- und Osteuropas wird vergleichsweise wenig übersetzt. So traurig das ist … so ist es eben. Ich rege mich schon lange nicht mehr darüber auf (gelogen). Was mich zuletzt jedoch ernsthaft beunruhigt, ist nicht das Ausbleiben von Übersetzungen, sondern das Verschwinden von Büchern – derjenigen Bücher, die zwar ins Deutsche übertragen wurden, aber schon lange vergriffen und nicht mehr erhältlich sind. Dieses Schicksal teilen immer mehr Veröffentlichungen, ganz gleich wie bekannt oder erfolgreich diese Titel einst waren. Selbst Bücher aus den 90ern oder den 2000er-Jahren werden nicht mehr aufgelegt. Auch die Digitalisierung und die damit verbundene Möglichkeit, Bücher als eBook verfügbar zu halten, hat an der Situation wenig geändert. Zu groß der Aufwand, zu gering die Nachfrage.

Seit einigen Jahren streife ich also durch Antiquariate, schaue in jeden offenen Bücherschrank und treibe mich im Netz herum (und ja, natürlich auch in Bibliotheken), um an vergriffene Bücher zu gelangen. An Bücher, die mir wichtig erscheinen, weil ich von ihnen gehört und gelesen habe oder weil sie mir von Freundinnen und Freunden empfohlen wurden. Oft bleibt meine Suche ohne Erfolg. Dann wieder stoße ich auf relevante Literatur, die ich vorab nicht kannte und die mir mehr oder weniger durch Zufall in die Hände fiel.

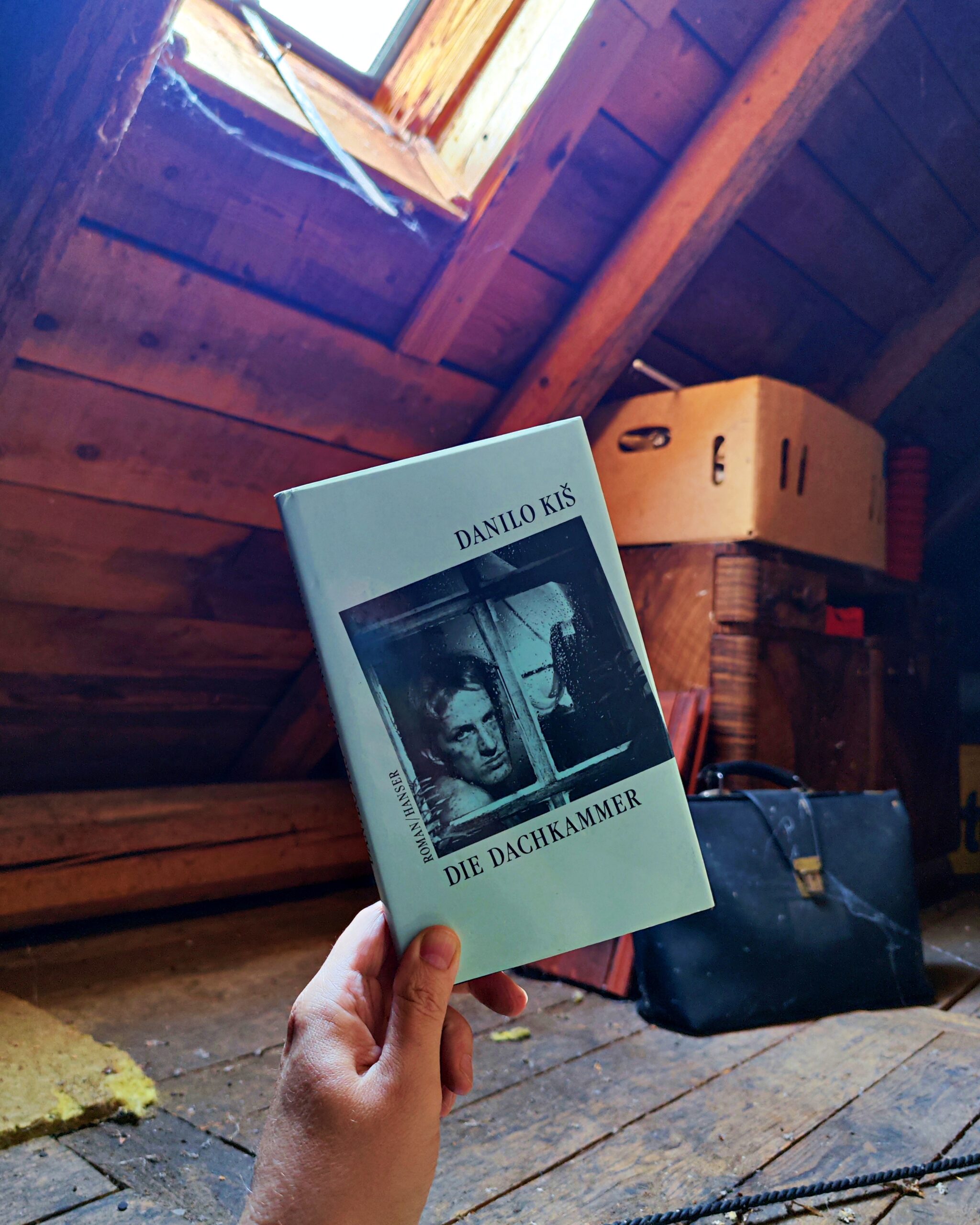

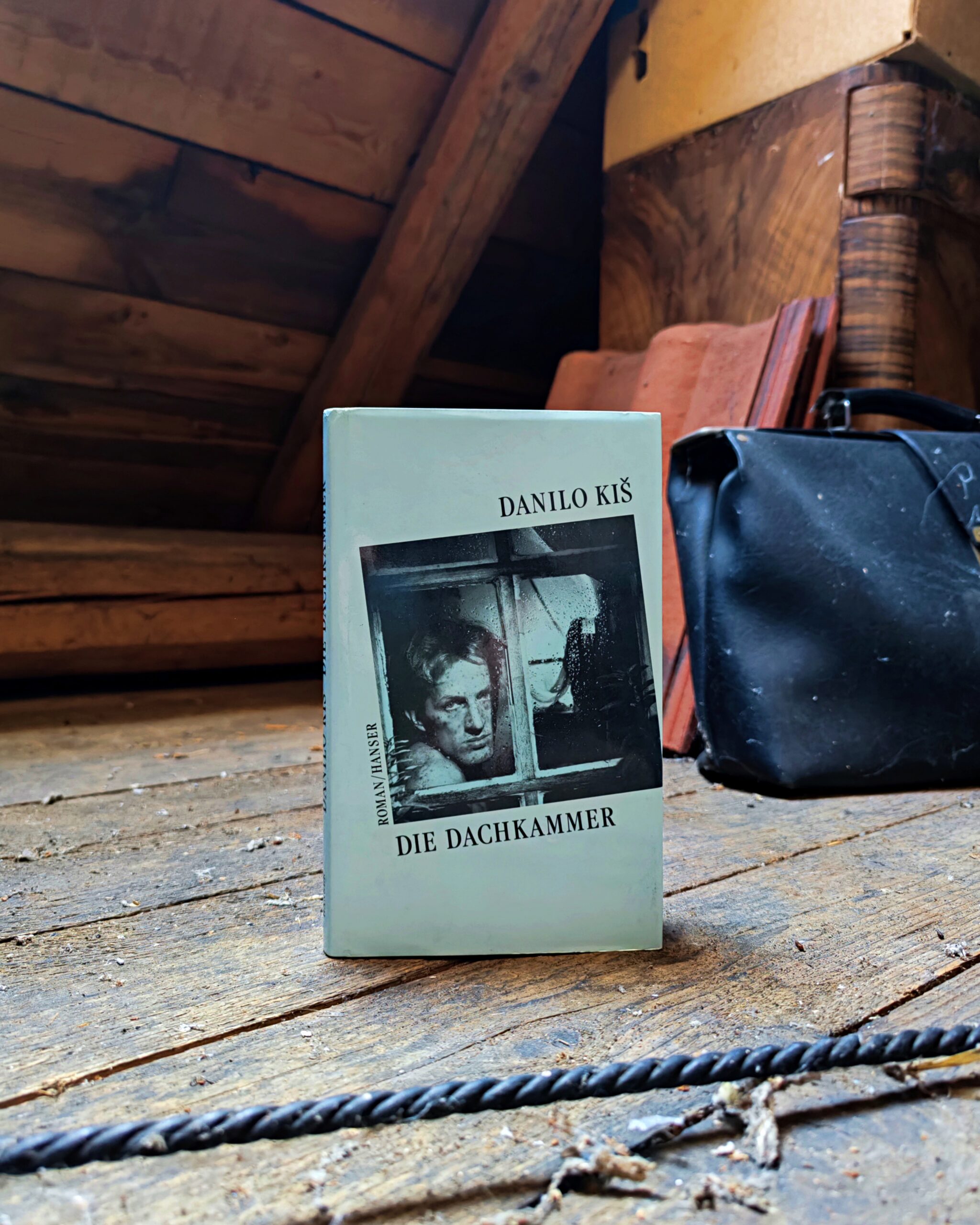

Durch Zufall bin ich vor einer Weile an Danilo Kišs Romandebüt Die Dachkammer geraten. Die serbokroatische Originalausgabe Mansarda, verfasst in nur wenigen Monaten, erschien im Jahr 1962 im Belgrader Kosmos-Verlag. Auf Deutsch erschien das Buch – mit reichlich Verzögerung und erst nach seinem Krebstod – im Jahr 1990 in der Übersetzung von Katharina Wolf-Grießhaber im Hanser Verlag.

Ein Roman mit dem Titel Dachkammer. Zwangsläufig mag man hier an einen Bohemien denken (der Begriff scheint für Männer reserviert), an eine leichtlebige Künstlernatur mit vielen Ideen im Kopf und wenig Geld in der Tasche. Verkanntes Genie ohne Werk, absolute Selbstüberschätzung. Zigaretten und Alkohol, Literatur und ausschweifende Diskussionen, vor allem aber Zigaretten und Alkohol. In rauen Mengen. Ein billiges, schäbiges Zimmer über den Dächern der Stadt. Eine verhärmte, ungnädige Vermieterin treibt die Miete ein, schreibende Freunde tauchen auf, einige lose Affären ebenso. An all diese Klischees mag man also denken … und denkt somit völlig richtig.

”„Auf dem Fußboden war schmutziges, zertretenes Stroh ausgelegt, in dem Schaben herumkrochen, so daß man mitten am grauen Tag (das Fenster war mit Lumpen und vergilbten alten Zeitungen zugestopft) das Stroh unter ihren Fühlern rascheln hörte. Unsere Bücher hatten wir aufs Bett gelegt und in Zellophanhüllen eingeschlagen, aber auch da waren sie nicht vor den Ratten sicher […].“

Danilo KišDie Dachkammer

Danilo Kiš setzt sich in seinem Debüt in ironischer Weise mit dem Bild des armen Poeten in der Dachstube auseinander. Sein Protagonist und Ich-Erzähler Orpheus lebt mit seinem Mitbewohner Bock-Allwissend im obersten Stock eines Wohnhauses zwischen Ratten und Kakerlaken – irgendwo am Rande einer Großstadt, die nicht namentlich genannt wird (und doch, es wird wohl Belgrad sein) –, um hier über die großen Fragen des Lebens nachzudenken. Natürlich. Beide schreiben, reden oft über das Schreiben; überhaupt ist es ein Buch über das Schreiben, das immer wieder Referenztexte der Weltliteratur zitiert oder auf diese anspielt.

Die Dachkammer ist ein großer, verwinkelter Spielplatz. In diesem schwer zu greifenden, episodenhaften Roman passieren am laufenden Band sonderbare, gar rätselhafte Dinge: Eine mysteriöse Geliebte taucht auf, es werden fiktiv-traumhafte Reisen in eine „Delphinbucht“ unternommen, eine Hafenkneipe wird eröffnet, Bordelle frequentiert, Modenschauen besucht, ein Buch namens Die Dachkammer geschrieben. Schlüssig oder befriedigend zusammenfassen lässt sich das nicht. So jedoch dringender Bedarf besteht: Auf Wikipedia gibt es eine kompakte Inhaltsangabe aller elf Kapitel, bei der man ins Schwindeln gerät.

Als Kiš Anfang der 1960er Jahre dem damals bekannten und einflussreichen Autor Oskar Davičo das Manuskript zur Prüfung vorlegte, war dieser durchaus angetan, fand den Text geistreich und erfrischend. Davičo bemängelte jedoch den verwirrenden Plot, vermisste zudem einen für die dramatische Spannung notwendigen Konflikt. Diesem Urteil – entnommen der Biographie Geburtsurkunde. Die Geschichte von Danilo Kiš von Mark Thompson – möchte ich mich anschließen.

Die Dachkammer ist ein überbordender, irritierender, teils unausgereifter und dennoch hochinteressanter Text. Nicht nur in literaturgeschichtlicher Hinsicht. Denn das Buch ermöglicht es, einen Autor – der seinen künstlerischen Zenit noch nicht erreicht hat, hier aber schon einige zentrale Themen und Motive seiner späteren Arbeiten einfließen lässt – bei seiner Suche nach der geigneten literarischen Sprache und Form zu begleiten und seiner schriftstellerischen Entwicklung nachzuspüren. Ein ganz und gar reizvolles Unterfangen … wenn auch nicht unbedingt für Kiš-Neulige. Für einen Einstieg bieten sich eher seine oben genannten, bekannteren Werke an.